今回は新宮商工のナイロンカッター「ミニオートⅡ」を使った便利な取り付け方と実践的な裏ワザをご紹介します。メーカー推奨の使い方ではない点は注意をお願いしますが、現場で役立つちょっとした工夫をメカニック目線で分かりやすく解説します。

この記事の内容

- ミニオートⅡとは何か?特徴と仕組み

- パーツ構成の詳細(ボルト・ナット・アダプター)

- チップソー(刃)とナイロンカッターの組み合わせで起きる問題点

- ミニオートⅡを使った解決方法と取り付け手順

- 実践での使い方:柔らかい草と硬い雑草の同時処理

- 安全上の注意点とメンテナンスのコツ

- 対応サイズ・互換性と購入方法

ミニオートⅡとは?— 外見は普通、仕組みは一味違う

ミニオートⅡは外から見ると普通のナイロンカッターに見えます。ナイロンコードを回転させて草を刈る、一般的なタイプです。しかし内部構造に特徴があり、付属するパーツを使うことで通常のナイロンカッターとは異なる使い方が可能になります。

具体的には、内部に「3種類の構成(ボルト単体、ナット+ボルト、反対側にもボルト)」があり、これらを組み替えることで様々な刈払機(刈り払い機)に対応できるアダプター的な仕組みになっています。

「ナイロンカッター自体が取り付けボルトになる」構造

ミニオートⅡの面白い点は、ナイロンカッター本体がそのまま取付ボルトとして機能する点です。つまり従来のようにナイロンカッターの中心部に既存のボルト穴を合わせて固定する方式ではなく、カッター自体をネジで締め付けるようなイメージです。

この構造により、ナイロンカッターの中心部を取り外す際のトラブルや、厚いチップソー(円盤状の刃)を併用したときの「中心が取れない」「振動で外れにくい」といった問題にアプローチできます。

よくある問題:ナイロンカッターとチップソー併用時のトラブル

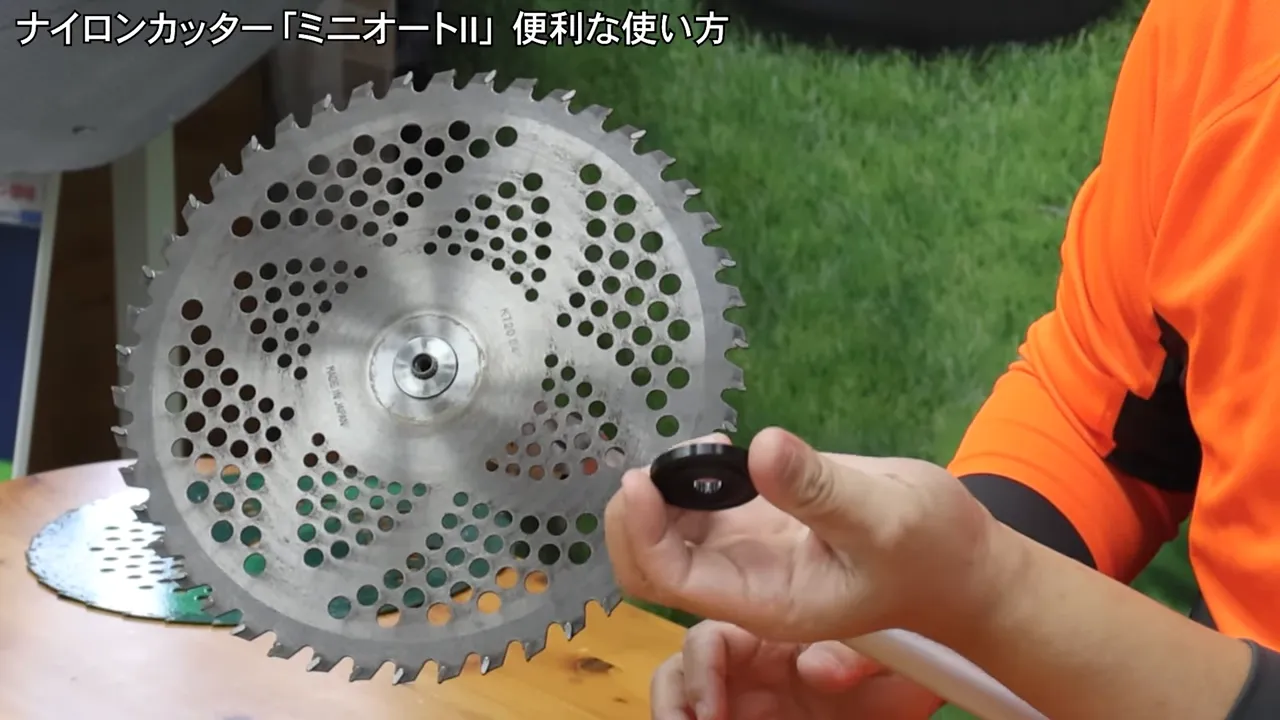

現場ではナイロンカッターの上にチップソーを重ねて使うことがよくあります。理由は、ナイロンコードだけでは立ち枯れになりにくい硬い草や細い木、根元の強い雑草が切れにくいため、チップソーで「切る」力を補強するためです。

しかしここで問題が生じます。通常のナイロンカッターにはセンターホールがあり、そこにメーカー純正のボルトを通して固定します。ところがチップソーの厚みがそのままセンターの厚みを増やすため、中心をうまく取ることができないケースが発生します。

結果として、取り付け後にセンター(芯)がずれて外れやすくなったり、取り付けがうまくいかず振動が増えて手に負担がかかったりします。長時間の振動作業は疲労を蓄積し、最悪「白指(ホワイトフィンガー)」と呼ばれる振動障害を引き起こすこともあります。従って振動対策は現場の大きな課題です。

なぜセンターが取れないのか?

原因は単純で、チップソーの厚みがナイロンカッターの薄さに対して大きく、中心穴と凸部(ホルダー側の凸)が噛み合わないためです。ホルダーの高さや凸の有無、チップソーの厚みの組み合わせで、センターが引っかかってしまい、うまく固定できないことがあります。

ミニオートⅡを使った解決法(実際の取り付け手順)

ここからは実際にミニオートⅡを刈払機に取り付けて、チップソーとナイロンカッターを組み合わせて使う方法を紹介します。初心者の方でも手順を追えば再現できるように、具体的に説明します。

準備するもの

- ミニオートⅡ本体

- 適合するアダプター(M7、M8など機種に合わせて)

- チップソー(使用する刃)

- 手で締めるための工具(ソケットレンチ等)

- 安全装備(保護メガネ、手袋、防振対策)

手順(ステップバイステップ)

- 刈払機のエンジンを停止し、点火プラグを外すなど確実に安全を確保する。

- 刈払機の純正ホルダーを確認し、ミニオートⅡに付属のアダプター(左側・右側など)を機種に合わせて取り付ける。

- 通常はアダプターをホルダーに差し込み、付属のナットやボルトで仮締めする(まずは手で軽く締める)。

- チップソー(必要なら)を載せ、その上からミニオートⅡのナイロンカッター本体を取り付ける。このときミニオートⅡがナイロンカッター自体を固定する役割を果たすので、チップソーの厚みでセンターが取れない問題を回避できる。

- 専用工具でしっかりと本締めする。仮締めだけでは稀にずれることがあるので注意。

- エンジンを始動し、低回転でバランスを確認。振動が強い場合はすぐに停止して再調整する。

取り付けのポイントは「まずは手で仮締め→工具で本締め」「低回転でバランス確認」です。特に初めて組み合わせるときは必ず低回転で異常振動がないか確認してください。

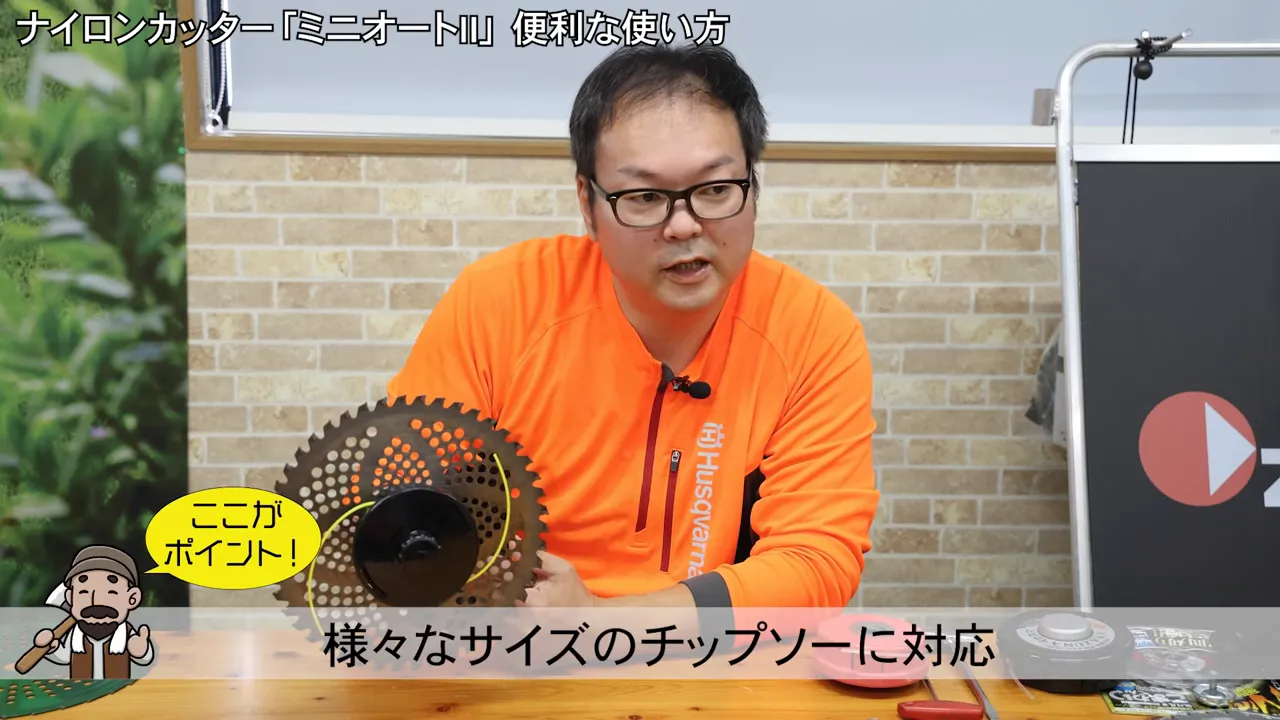

ミニオートⅡの利点:二刀流で刈る感覚

ミニオートⅡの最大のメリットは、ナイロンカッター単体としても、チップソーと組み合わせても使える柔軟性です。柔らかい草はナイロンコードで刈り、太くて硬い雑草や低い木の枝はチップソーで切る、といった「役割分担」が可能になります。私はこれを現場で「二刀流」と呼んでいます。

従来はどちらか一方にするか、工具を都度交換する必要がありました。ミニオートⅡはその交換頻度を下げ、効率よく作業を進められる点が優れています。また、ナイロンカッター自体がボルト機能を持つため、刃数(8枚、30枚など)や形状を変えて使うことが容易です。

サイズ互換性:255・230・200など

ミニオートⅡはさまざまなサイズに対応しています。代表的なサイズとして255、230、そして小型の200(従来のナイロンカッターと同じ規格)があります。用途や機種に合わせてチップソーのサイズを選べるので、林地の下草処理から広い草地まで幅広く使えます。

安全上の注意点—メーカー推奨外の使い方への配慮

重要なこととして、今回紹介している使い方の一部はメーカーが公式に推奨しているものではありません。ミニオートⅡ自体は安全性を考慮した設計になっていますが、チップソーを重ねるときなどは構造上のリスクが増えることを理解してください。

「メーカー様が推奨している使用方法ではないのでその点はご注意ください。」

具体的な注意点は以下の通りです:

- 振動対策:振動が強い状態で作業を継続すると疲労だけでなく健康被害(白指など)が起きる恐れがあります。異常な振動があれば直ちに停止して点検を行ってください。

- 固定確認:取り付けは必ず工具で適正なトルクで締め付け、使用前に低回転でバランスを確認しましょう。緩みは重大な事故に繋がります。

- 安全装備:保護メガネ、手袋、防振用の手袋や防振グリップを活用してください。飛散物対策も必須です。

- メーカー保証:メーカー保証や保証対象外の取り扱いに該当する可能性があるため、商用で多用する前にはメーカーや販売店に確認してください。

繰り返しますが、今回ご紹介した工夫は「現場で便利に使うための裏ワザ的な使い方」です。自己責任の範囲で十分な安全対策を行った上で活用してください。

メンテナンスのコツ

ミニオートⅡを長く安全に使うための簡単なメンテナンスは以下の通りです。

- 使用後は必ず刃と取付部の清掃を行う。草や汚れが溜まると回転バランスを崩す原因になる。

- ボルト・ナットの緩みを定期チェック。特に使用開始直後と作業中断時に確認。

- 摩耗したナイロンコードやチップソーは定期的に交換。切れ味が落ちると余計な負荷がかかる。

- ホルダー部やアダプターにひび割れや変形がないかを点検。変形がある場合は直ちに交換。

どんな人におすすめか?

ミニオートⅡは以下のようなニーズを持つ方に向いています:

- 一台で柔らかい草から硬い雑草まで幅広く処理したい方

- 作業効率を上げたいが、頻繁に刃を交換するのは手間だと感じる方

- いくつかの刈払機を持っていてアダプターで互換性を持たせたい方

- 現場での微調整や工夫を楽しめる、メカに詳しい方

逆に、メーカー推奨外の使い方に抵抗がある方、絶対に元の仕様から変更したくない方は標準的な使い方を優先してください。

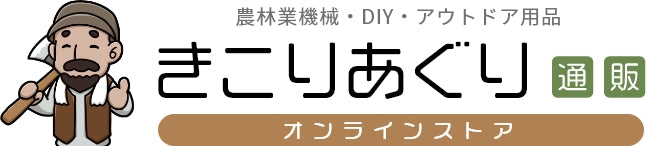

購入情報

ミニオートⅡは「きこりあぐり通販 オンラインストア」で取り扱っています。当店ではプロの機械整備士が発送前に検品・試運転を行い、アフターメンテも対応しています。製品に関するご相談や取り付けのアドバイスも承りますので、不安がある方は購入前にお問い合わせください。

まとめ:現場で使える実用的な裏ワザ

今回解説したミニオートⅡの使い方は、ちょっとした工夫で現場の作業効率や汎用性を高める方法です。ポイントを整理します:

- ミニオートⅡはナイロンカッター自体が取付ボルトになる特殊構造。

- チップソーと組み合わせることで「柔らかい草はナイロン、硬い草はチップソー」で一度に処理できる。

- チップソーの厚みでセンターが取れない問題を回避でき、振動や抜けにくさを改善することが可能。

- ただしメーカー推奨外の使い方になる場合があるため、安全確認とメーカーへの確認は必須。

もしこの方法が便利だと感じたら、ぜひ安全対策をしっかり行った上で試してみてください。現場で使いながら自分なりの最適解を見つけるのが、機械を使いこなす楽しさでもあります。

最後に一言

ミニオートⅡは小さな発見が詰まった道具です。ちょっとした部品の工夫や組み合わせで「作業が楽になる」「効率が上がる」ことが多々あります。興味のある方は当店のオンラインストアで製品を確認いただき、不明点があればお気軽にご相談ください。安全第一で、快適な草刈りライフを!

ご覧いただきありがとうございました。